Tabla de contenidos

Sobre este libro

El camino de los herejes es uno de los relatos que aparecieron originalmente en Historias de Costaymar, mi primer libro de ciencia ficción. Por su longitud y su desarrollo del protagonista es casi una novela corta. Releyéndolo descubrí unos pocos errores y tuve la satisfacción de encontrarlo agradable pese al tiempo transcurrido. Corregidas las susodichas erratas, con el agregado de una portada y de estas palabras, me resuelvo a publicarlo ahora nuevamente.

Como los demás cuentos, El camino de los herejes puede leerse de manera independiente. Basta con tener presente que el planeta Costaymar es de tamaño aproximadamente igual a la Tierra y que gira en torno a una estrella similar al Sol en una órbita elíptica que lo sitúa en el límite interno de la zona de habitabilidad. Sus habitantes humanos, descendientes de colonos que desembarcaron allí miles de años atrás, ocupan las costas australes de un único Gran Continente, alrededor de los 40° de latitud. Las formas de vida nativas son bioquímicamente incompatibles con el organismo humano, pero pueden ser consumidas como alimento con relativa seguridad si se siguen ciertos procedimientos. Los pueblos de Costaymar son agudamente conscientes de su condición de extranjeros.

Ilustración de cubierta

La ilustración de tapa incluye un recorte del fresco “Triunfo de Santo Tomás de Aquino sobre los herejes”, de Filippino Lippi, que se encuentra en la capilla Carafa de la iglesia de Santa Maria sopra Minerva, en Roma (fuente: Wikimedia Commons).

El camino de los herejes

1

Un día de mucho calor, al atardecer, cuando yo tenía catorce años, mi maestro, Pugal-akpá, vino a la casa. No era la hora habitual, pero mi madre lo recibió dando claras muestras de que lo esperaba y lo dejó pasar a mi cuarto de estudio, donde me llevó con prontitud. Recuerdo bien, a pesar de los muchos años transcurridos, la mirada que se cruzó entre los dos. Yo era un muchacho inteligente, supongo, pero no muy atento, y sólo me di cuenta más tarde.

No sé qué edad tendría Pugal; a mis ojos, naturalmente, era inmensamente viejo. Andaba algo encorvado y (esto también lo recuerdo) se quejaba frecuentemente de dolor en las rodillas. Sabía muchas cosas; su mente era intrincada pero encerrada en sí misma, como un laberinto de piedra. Hasta entonces había estado enseñándome las cosas que se le enseñan a todos los niños: las letras, las palabras, las afirmaciones, las dudas y las preguntas; los números para contar, el misterioso número-nada y los insondables menos-números; los buenos modales, la oratoria, cómo dirigirse a los padres de uno, a los de los demás, a los esclavos y a la gente común en la calle; los ritos básicos, las postraciones y el tratamiento adecuado para los animales-fuerza, los íconos y los talismanes. Venía con un par de tomos voluminosos, enfundados en piel, los días primero, tercero y sexto, y se quedaba desde la hora cuarta hasta la sexta, como mínimo. Nunca abría sus libros delante de mí. A veces (muy raras veces) mi madre lo invitaba a almorzar. Supongo que no era un mal maestro, dentro de lo limitado de la enseñanza que debía transmitirme. Como dice la Escritura, el niño debe jugar con cosas de niños; ya le será revelado a su tiempo, cuando crezca, que debe dejarlas a un lado.

Yo había oído este pasaje antes, naturalmente, pero no tenía idea de que se aplicaba a mí, ese día y a esa hora. Era feria de día séptimo y yo estaba sucio de tierra y sudor; a pesar del calor había estado jugando a la pelota buena parte de la tarde con algunos amigos. No tenía precisamente ganas de escuchar a Pugal-akpá ni de estudiar en ningún sentido. Por sobre todo, no entendía por qué el viejo tenía que aparecer en un día que no le correspondía.

Mi madre amagó a pasarme un trapo húmedo por la cara y el cuello, pero mi maestro hizo un gesto de disculpa y ella nos dejó solos. Hoy no traía sino un libro pequeño y una caja de madera. Absurdamente pensé que la caja contenía un regalo para mí y que esto era una especie de sorpresa; no siendo mi natalicio, la cuestión era un misterio. Amagué a sentarme en la silla frente a mi mesa de estudio, pero Pugal me hizo señas de que no y procedió, para mi maravilla, a sentarse en cuclillas en el piso, dando mal disimuladas muestras de dolor. Me senté, por lo tanto, frente a mi maestro. La caja estaba a mi derecha. La tapa era pulida, sencilla, sin adornos. El viejo la dejó estar.

—¿Cómo estás hoy, Kaike? —preguntó afablemente Pugal.

—Bien, maestro —contesté—. He estado jugando a la pelota. —Aunque en nada diferente a los jóvenes despreocupados de hoy, la pulcritud de mi maestro me había hecho súbitamente consciente de mi suciedad. ¿Por qué no había dejado que mi madre me pasara un trapo para quitarme al menos el sudor de los ojos?

—Ya veo. Estarás pensando que debí avisar antes de venir, ¿no es cierto? Para que pudieras limpiarte las orejas y el cuello, darte un baño, como siempre antes de clases.

Me encogí de hombros, pero ese gesto displicente era inadmisible ante Pugal-akpá y lo corregí de manera inmediata:

—Mi maestro tendrá razones importantes para venir sin avisar; eso es lo que pienso, maestro.

—Así es. Ya eres casi un hombre y los hombres debemos estar siempre preparados para lo que el mundo nos traiga; el mundo no espera, sino que gira sin detenerse y a todos nos arrastra consigo.

Me tensé súbitamente. Pugal era dado a largas exposiciones didácticas pero no a esta clase de efusión. Desde luego, estaba recitando la Escritura, pero no era algo que yo hubiese oído antes. Desde entonces yo mismo he recitado ese pasaje a incontables discípulos. Entonces no supe qué responder.

—Sí, maestro —balbucí.

—Los Ancianos decían que sohya, la necesidad del saber, está siempre al acecho; entra al corazón de los hombres por sorpresa como un ladrón en la noche. Te tengo ante mí ahora, sin aviso, porque debes recibir el saber de los Ancianos este día y no otro. O más bien, comenzar a recibirlo, porque aquello que los Ancianos sabían era suficiente para llenar varias vidas de cualquier maestro, aunque hablase día y noche sin parar. ¡Hemos perdido tanto!

—Y felices somos de preservar un poco —respondí, como debía.

Pugal-akpá parecía satisfecho. Cumplidas con las formalidades, trajo hacia sí la caja y la abrió con cuidado. En su interior había varias bolas de madera rústicamente pulida, pintadas de diferentes colores; descansaban en un mar de virutas y aserrín. Una sola de ellas, que no medía más que mi dedo pulgar, estaba totalmente sin pintar. Pugal la dejó dentro de la caja y tomó otra, no más grande, que era azul, con un manchón gris en un lado.

—Como sabes, y al contrario de lo que parece al mirar por la ventana, nuestro mundo es redondo. —Puso la bola azul y gris entre los dos—. Ésta es la primera enseñanza de los Ancianos, tan sencilla que hasta los niños pueden recibirla, junto con las letras y los números. Los Ancianos sabían esto porque los Fundadores se lo dijeron. ¿Y cómo lo sabían los Fundadores? Esto le dijeron al Primer Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si pudieses volar hacia el este sin parar, darías la vuelta al mundo entero y volverías por el oeste; de la misma manera, si pudieses volar hacia el sur, irías hasta la región del frío y luego volverías a las regiones del calor, luego al frío del norte y de vuelta al calor, y finalmente hasta tu hogar. Nosotros hemos volado. No puedes escapar del mundo yendo al sur, al este, al norte o al oeste.”

—¿Por qué el mundo es azul y gris? —pregunté, algo estúpidamente.

—Ésa es la segunda enseñanza, muchacho —dijo mi maestro, probablemente inquieto ante mi impaciencia—. ¿Te has preguntado cuál es el nombre del mundo?

—¿El nombre…? Bueno, es la Tierra, ¿no?

—Así le llamamos, porque vivimos en la tierra firme y no en el mar, como los buka’im; pero sabes que tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo lo llama el Rito de Ugbanip?

—Costaymar —respondí.

—Costa-y-mar —replicó el viejo, con énfasis—. Porque eso es lo que vemos, una costa donde vivimos y un mar donde navegamos, pescamos y nadamos. Pero la segunda enseñanza dice: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si te alejas de la costa hacia el norte, llegarás a las regiones del calor, de donde nadie vuelve; pero si pudieses seguir adelante, llegarías de nuevo a una costa, y luego verías el mar. Y si midieses, como el agrimensor, el mar y la tierra, sabrías que el mar es cinco veces más grande que la tierra. Nosotros lo hemos medido. No puedes escapar de la tierra donde te hicimos vivir.”

—Entonces ¿esta bola es nuestro mundo, y así de pequeña es la tierra?

—Así es —dijo mi maestro—. Pero tan pequeña como es, apenas hemos llenado un pequeño rincón de ella, y nunca la llenaremos toda, a menos que nos volvamos animales-llama para soportar el fuego de las regiones del calor.

—¿Y cuál es la tercera enseñanza? —pregunté.

Pugal sonrió y sacó tres pequeñas bolitas de un estuche de piel escondido entre las virutas. Eran grisáceas e irregulares. Las puso en el suelo.

—Ésta es un poco más difícil —dijo—. Mira, ¿qué te parecen estas bolitas?

—Las tres lunas.

—Bien. Aquí puedes ver que no son redondas, aunque eso debemos achacarlo más a la impericia del carpintero que a su intención —sonrió de nuevo; yo no podía saber que el carpintero era el mismo Pugal—. La más pequeña y cercana es ésta, Todmo. La que le sigue es Lung. La última es Xukpe. ¿Qué crees que son las lunas?

A esa altura yo pensaba que ya entendía perfectamente lo que venía; los Ancianos habrán sido muy sabios pero las lunas podía verlas cualquiera. Le dije a Pugal algo así como que las lunas eran un instrumento para medir el tiempo y que los Fundadores (que habían hecho todo, aparentemente) habían medido sus idas y venidas con exactitud. Mi maestro frunció el ceño; había ido demasiado lejos con mi presunción.

—Las lunas, muchacho, son mundos como el nuestro, pero sin mar ni costas: hechas de piedra y hielo, sin hombres ni animales ni plantas. Pero eso no fue lo que le dijeron los Fundadores a los Ancianos. Esto fue: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: las caras de las lunas se vuelven siempre a Costa-y-Mar mientras giran en torno a ella, cada una a su ritmo, como niños que danzan en torno a su madre pero sin jugar entre ellos. Y cada una tiene su paso propio, pero de tal suerte que se ven las espaldas una vez cada cuatro días y medio…”.

—Pero… —interrumpí— ¡las lunas se juntan una vez cada novena, maestro!

—¿Y dónde crees que están las lunas cuando sales por la noche y no ves ninguna de ellas? —replicó Pugal, un poco enojado.

—No sé —dije—. ¿Descansando bajo el horizonte?

—¡El horizonte no existe, muchacho! Las lunas giran alrededor de nuestro mundo, así. —Hizo dar vueltas una bolita, luego la otra, luego la otra—. Una vez cada cuatro días y medio están en línea. Ocurre que la mitad de las veces están en el cielo del lado opuesto del mundo, ¡el que no podemos ver!

Abrí los ojos desmesuradamente y fui a tocar las bolitas, para ponerlas en el lugar que mi mente imaginaba. Pugal fue indulgente, ahora lo sé; en el momento de la Transmisión esas bolitas son íconos y es una profanación menor que el discípulo las toque o las mueva. Yo mismo, estricto como he sido, terminé relajando esa ley, ya que (creo) la maravilla de un niño no debe ser sofocada si no hay mayor daño.

—¿Y qué hace que se sigan moviendo sin parar ni caerse?

Aquello no está en las enseñanzas, como bien sé ahora, y recordándolo, me asombra que Pugal, en su larga experiencia, no se hubiese encontrado con la pregunta tantas veces como para tener una respuesta convincente en la punta de la lengua. Titubeó y dijo finalmente:

—No nos ha sido transmitido.

—¿Está seguro, maestro?

—Estoy bastante seguro —dijo Pugal, incómodo—, al menos en lo que se refiere a las Escrituras. Hay astrólogos que proclaman saberlo, pero cuídate de ellos, porque inventarán lo que sea, aun terribles herejías, con tal de venderte sus servicios. Debemos creer que los Fundadores no lo sabían, o no les interesaba, o no lo juzgaron útil para transmitírnoslo.

—¿Pero los Fundadores no lo sabían todo? —repliqué.

—Claro que no, Kaike. Los Fundadores eran hombres muy sabios pero no dioses. Sólo el Más Lejano lo conoce todo. Ahora atiende, que todavía falta mucho.

Continuamos así durante dos horas, mientras la noche llegaba. Al poco tiempo me olvidé de mi suciedad y del cansando y el entumecimiento de estar sentado en el suelo duro en cuclillas; mi madre, que en cualquier ocasión similar nos hubiera alcanzado agua fresca o algún bocado, no apareció, aunque yo escuchaba ruidos en el resto de la casa, señal de que estaba allí ocupada en otras tareas.

Pugal-akpá me reveló, en ese anochecer, las enseñanzas de los astros: cómo las lunas giran en torno al mundo y cómo éste gira en torno al sol, no en un círculo perfecto sino en un óvalo, por lo cual a veces estamos más cerca y otras más lejos, pero siempre volviendo al punto de partida una vez cada doscientos cincuenta y ocho días; cómo hay otros mundos (los que los astrólogos llaman estrellas vagabundas) que también giran en torno al mismo sol, cada uno con sus lunas, sus costas y mares, sus animales y plantas, pero no hombres: no hombres, en ninguno de ellos, porque el aire es malo o la tierra infértil o hace demasiado calor o demasiado frío. Me dijo que en ese día, precisamente, el mundo estaba en el punto más cercano al sol. (Como ahora sé, la Transmisión debe comenzar en el Día de Perihelio.)

Llené a mi maestro de preguntas, algunas imprudentes, otras muy tontas, de las cuales recuerdo muy pocas en detalle, aunque en mi vida, impartiendo la Transmisión a mis propios discípulos, las he oído con variaciones una infinidad de veces. Las lagunas en su conocimiento eran evidentes. Pugal no sabía decirme por qué había tantos mundos y sólo habíamos sido enviados a uno, más allá de repetir que tal había sido la voluntad de los Fundadores; tampoco me dio mucho espacio para inquirir sobre la Vieja Tierra, de donde habían venido, diciendo que eso era un tema para más adelante.

Al terminar la clase, tuve que ayudarlo a levantarse. Mientras le daba la caja, recogiendo las virutas del piso, me dijo que volvería pronto.

—El día primero de la novena que viene estaré aquí para nuestras lecciones habituales. Pero en la feria de séptimo volveremos a vernos para continuar con las enseñanzas. —Sonaba como si el maestro de siempre y el Transmisor fuesen dos personas diferentes, lo cual hasta cierto punto debe ser, claro—. No debes hablar con nadie de lo que te he contado hoy: ni con tus amigos, que pueden no haberlo recibido, ni con los mayores, que ya lo saben. Un tiempo para hablar y otro para callar, un tiempo para escuchar y otro para meditar lo escuchado, Kaike —terminó, citando otra vez la Escritura. Me dio una inesperada palmada en el hombro y se marchó.

2

Pugal-akpá reapareció el siguiente día primero y procedió a darme a resolver unos problemas geométricos. Yo ya conocía bien las operaciones básicas con números; lo que mi maestro me planteaba ahora eran cuestiones que requerían más inteligencia que mecánica, y no tardó en notar que yo dudaba y me confundía, no porque los problemas fuesen excesivamente complicados, sino porque estaba distraído. Me soltó un pequeño discursito, que en retrospectiva supongo que consideré digno de ser dirigido a un infante y profundamente ofensivo; eso logró que volviera en mí.

Durante los seis días regulares de aquella novena me vi obligado a fingir que no había recibido ningún conocimiento de parte de Pugal relativo a los Ancianos y sus enseñanzas, incluso mientras (por mandato del mismo Pugal) debía meditar sobre ellas. Mi madre, siempre respetuosa de las cosas sagradas, cumplió exactamente su papel y ni siquiera mencionó el tema. Con mis amigos fue más fácil porque, según creo, ninguno de ellos había recibido la Transmisión, y no notaron nada raro en mí.

Cuando, llegada la feria, le pregunté a mi madre a qué hora vendría Pugal-akpá, ella fingió no entender a qué me refería y me envió a limpiar el jardín, tarea engorrosa y propensa a causar un golpe de calor. Unas nubes grises pesaban en el cielo. Arranqué unos cuantos yuyos, cavé unos canalitos de riego con poca convicción y después me excusé, jadeando y sudando a mares.

Me quedé un rato aún bajo un alero, oteando el horizonte y el camino serpenteante por donde vendría mi maestro. Mi casa estaba en el vecindario de Gbolük, por entonces una amplia extensión de fincas en medio de las colinas al oeste de Vang. Nuestros vecinos más cercanos eran la familia de Iva’ud-ünt-Botye, un cortesano, si mal no recuerdo, que cultivaba bayas de licor. La casa de Iva’ud era de dos pisos, con aleros y balcones algo recargados, y su mole bloqueaba mi visión del recodo más próximo del camino. Rodeándola había unas casitas más pequeñas, dependencias de servicio y los campos de bayas, en esa época en descanso. Más allá se veía la casa de Vehla-ntu-Xolmu, quien todavía jugaba a la pelota con nosotros a pesar de haber cumplido los diecisiete; su padre era un comerciante bastante próspero que, no mucho después de la muerte del mío, había intentado atraer a mi madre a un matrimonio. (Xolmu-ntu-Kalemá era amable y bien parecido pero mi madre ya había decidido no tomar otro esposo, por razones que nunca comprendí del todo; como ya había vivido nueve años casada con mi padre, la ley le permitió esta viudez solitaria.) Después de la casa de Vehla había una colina boscosa, y ya no era posible ver nada más, excepto, mucho más lejos, las tres espiras del Gran Templo, en el centro de Vang.

Aún a la sombra el calor era agobiante, así que entré y esperé a Pugal en mi cuarto. Cuando vino, cerca de una hora más tarde, no traía una caja sino sólo un libro, grande y encuadernado en tela de color rojo desvaído. Me saludó con una formalidad desacostumbrada, como la primera vez, y se sentó en el suelo. Mi madre nos había concedido el discreto detalle de un par de alfombras mullidas.

Pugal me dijo:

—Éste es tu segundo día en las enseñanzas. ¿Has meditado en lo que hablamos la primera vez?

—Sí, maestro —contesté—. Quería preguntarle…

—Ya habrá tiempo para las preguntas. Ahora es momento para que escuches otras cosas. Éste —señaló el libro sin abrirlo— es el Libro de los Animales de la Costa y del Mar. No es parte de las Escrituras, pero servirá para que entiendas mejor lo que quiero decirte. ¿Qué crees que contiene?

—¿Animales? Animales. Los que viven en la tierra y los que nadan en el mar. ¿Dibujos de animales?

—Así es —dijo Pugal—, y también animales que vuelan y otros que flotan. Uno de los Ancianos los dibujó por orden de uno de los Fundadores, el que llamaban el Biólogo Mayor.

—¿Los Ancianos no tenían nombre? —pregunté, olvidando otra vez mi prudencia.

—¿Qué clase de pregunta es ésa, Kaike? No te distraigas. Este Anciano dibujó los animales en un libro. Este libro, naturalmente, no es el mismo, sino una copia exacta hecha por un escriba. —Aquí mi maestro hizo un signo con su mano derecha, que yo no conocía. Como más tarde supe, es aquel gesto mudo de aquiescencia a la voluntad de las Fuerzas con que se despejan las dudas de la conciencia sobre afirmaciones que uno pronuncia de buena fe pero que no sabe verdaderamente ciertas.

Abrió entonces el libro, pasó las primeras páginas y lo dejó en una donde el escriba había delineado una especie de arbusto muy ramificado. Me acerqué más y vi que en las puntas de las ramas, a veces en el borde y otras dentro de la masa de ramas, no había flores ni frutos sino pequeños animales.

—Escucha bien ahora —me dijo mi maestro—. En este libro se encuentran los parentescos de los animales del mundo. Aquéllos que están en ramas adyacentes son parientes cercanos; los que están en ramas más alejadas son como primos en muchos grados. Pero todas las ramas están conectadas entre sí, y todos sus brotes a través de ellas. ¿Comprendes?

—No estoy seguro, maestro. ¿Cómo pueden ser parientes los animales? Quiero decir… Si yo tengo una kava’eh hembra preñada y ella tiene tres cachorros, ésos son hermanos entre sí, y si la hembra tiene una hermana, sus hijos son primos de los de la otra. Pero son todos kava’eh, ¿no? ¿Cómo pueden ser parientes animales de distintas especies?

—¡Ah! Pero mira, por ejemplo, el völan. ¿No tiene acaso seis patas como el kava’eh? ¿Y no tiene el hocico puntiagudo, y bigotes, y uñas gruesas y sin filo como el kava’eh? ¿No dirías que se parece, como un primo se parece a su primo? Y mira los voladores: el guxaramé, el inano’ö, el kakpi-makpi, el sha’ulug, ¿no son todos parecidos entre sí?

—Pero… pero un völan nunca se apareará con un kava’eh, maestro. Y si lo hiciesen la hembra no se quedaría preñada, ¿verdad?

—No. Pero esto es lo que el Biólogo Mayor le dijo al Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: en todo este mundo de Costa-y-Mar hay animales incontables, de todas las formas que puedas imaginar y más aún, pero todas ellas nacen de la misma fuerza. Como hijos que se alejan del hogar de sus padres para no pelear por sus tierras, las especies de los animales se alejan de sus formas para prosperar en todos los rincones del mundo. Ninguno está seguro y ninguno deja jamás de huir de su forma, pero ni el hombre más longevo ni siquiera las largas generaciones de los hombres pueden verlos huir, porque la fuerza que impulsa a las formas son lentas y erráticas.”

Pensé en eso un rato, mientras Pugal-akpá pasaba las hojas del libro y me las mostraba. En cada una había como una versión más grande de una parte del gran arbusto ramificado, con sus formas animales como brotes. En una rama estaban las bestias de carga hexápodas y las bestias voladoras con garras; en otra, los voladores tetrópteros con probóscide y las de rostro de cuchara; en otra más, los bichos redondos rastreros, los flotadores aéreos y los platiformes nadadores.

—¿Y qué quiere decir esto, maestro? Me refiero a nosotros, los humanos.

—¡Ah! Eso es lo importante. Saber que los animales son parientes entre sí tiene algunas utilidades; por ejemplo, quienes crían animales saben que si una especie tiene un cierto parásito, es muy probable que sus parientes también lo tengan, porque el mismo parásito tiene, como quien dice, un hogar ideal, y prefiere buscarse un lugar en animales semejantes. Eso es todo, verdaderamente. A nosotros no nos concierne, porque verás, nosotros los hombres no somos parientes de los animales. Vinimos de la Vieja Tierra. Estamos solos aquí. Así habló el Biólogo Mayor: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia. Que no haya divisiones entre ustedes por las cualidades de madres o padres, ya que el hombre es de una sola sangre. Recuérdalo cuando veas a tu alrededor a los animales de este mundo, donde te hemos hecho vivir. Ellos son familia y, siendo brutos, no lo saben. Tú sé sabio y no lo olvides.”

Yo había preguntado, en mi atropello, de qué servía saber que los animales eran parientes; luego de pensarlo en los siguientes minutos, la respuesta prosaica y conciliadora de mi maestro sólo me había hecho avergonzarme de mi falta de curiosidad. ¿Acaso algo tenía que ser inmediatamente útil para que fuese bueno saberlo? ¿Era acaso yo el hijo de un labriego pobre o de un comerciante de chucherías, sólo preocupado en lo que pudiese rendirme provecho en dinero? Me temo que, enfrascado en estos pensamientos y en la contemplación de las figuras del Libro de los Animales, la última admonición de mi maestro —la de la comunidad del hombre— no llegó a penetrar en mi conciencia en aquel momento crucial. En cambio, me absorbió la necesidad de conocer más sobre esas viejas palabras transmitidas a lo largo de incontables generaciones, desde los Fundadores hasta nosotros.

El resto de la Transmisión de aquel día fue poco fructífera. El único punto en que me mostré inteligente fue cuando incomodé a Pugal con una pregunta sobre los esclavos. Mi padre siempre había preferido limitar al mínimo sus esclavos, porque creía (más allá de la instrucción recibida) en la comunidad del hombre, y razonaba que si uno no está dispuesto a vender a un hijo o una esposa, no debía comprar tampoco el hijo o la esposa de alguien más. Años después, siendo yo mayor y enredado en juegos de un poder que no merecía, yo combatí esta idea sencilla y sensata con mi retórica. A los catorce años ese veneno no había manchado mi intelecto aún. Si todos éramos familia, pregunté, ¿por qué algunos éramos dueños y otros posesiones? Si mal no recuerdo, Pugal apeló a aquella clásica defensa que mantiene que los esclavos (cuando no son prisioneros de guerra o reos por deudas) son simplemente personas incapaces de conducirse por sí solas, aun cuando sean inteligentes y parezcan capaces de ciertas tareas; en estos tiempos en que la sabiduría de los Ancianos se ha perdido y algunos hombres se degradan como animales, la ley debe endurecerse y hacer de ellos, al menos por un tiempo, el equivalente de animales domésticos. (Si soy incapaz de articular mejor esta justificación es porque mi corazón ya no soporta contemplarla sin pena.)

Pugal-akpá se llevó consigo el Libro de los Animales y yo me pasé el resto de la tarde tratando de recordar los dibujos e imaginando qué animales eran parientes más cercanos entre sí. Esa actividad mental afiebrada pero sin guía no tenía objeto alguno, y al día siguiente, después de haber dormido inquieto, lo olvidé casi todo.

3

A los diecisiete años conocí el amor y fui, como suele suceder, absurdamente feliz durante un corto tiempo, incluso después de que el bello objeto de mi entusiasmo se reveló como vano y cruelmente inconstante. Mi madre, prudente en todo menos en esto, me juzgó demasiado frágil e hizo todo lo posible por protegerme de las experiencias que se avecinaban. Cuando llegué a la veintena aflojó algo su encierro, lo cual me permitió gozar y sufrir terriblemente, como está mandado.

Mi maestro Pugal murió, doblado por la cintura y casi ciego, poco después de mi mayoría de edad. Aunque había dejado de darme lecciones hacía tiempo, seguía concurriendo a casa regularmente y echando, como quien dice, una mirada al terreno donde había sembrado sus semillas de saber. Creo que no defraudé sus expectativas, aunque en esto fue, como siempre, muy circunspecto hasta el final. Bien es cierto que el contacto de las mujeres y las distracciones de los amigos ocupaban un tiempo valioso, pero nunca abandoné mi pasión por el estudio de las Escrituras y de la sabiduría de los Ancianos, hasta que conocí a Ele’i.

Se acercaba el momento en que yo debía tomar mi nombre de adulto, pero mi padre no estaba allí y yo no tenía hermanos mayores ni tíos a los que desease pedir su consejo. Mi madre se tomaba muy en serio esto y estaba preocupada, ya que los nombres, qué significan para quien los porta y quiénes son quienes lo otorgan, no son cosa para dejar al azar o al capricho. Ele’i, quien me reconoció como quien lee un libro de corrido, la aconsejó. Fue su padre, Anveng, el que finalmente ocupó el lugar del mío en la ceremonia; sangramos juntos, y en ese mismo acto quedó sellado mi compromiso con su familia. Me fue otorgado el nombre de Dmiyo, que según el Onomástico Verde significa “Aquél que Busca”.

Tomé por esposa a Ele’i dos años después, en el sexto día de la décima novena de otoño. Cinco años vivimos con tanta felicidad como es posible imaginar, en una casa pequeña pero confortable en los bancos orientales del río, a la vista de las torres del Castillo Negro. Un año después de casarnos, durante una noche de interminable tormenta, Ele’i parió una criatura pequeña, violácea, contrahecha, que no sobrevivió hasta el día. Por consejo médico, nos abstuvimos del acto conyugal hasta dos cuadernas después. Ele’i no volvió a concebir, pero aceptó serenamente su destino. Al final de nuestro quinto año, el mal que dormía inquieto en su matriz despertó.

No muy lejos de nuestra casa vivía un fisiólogo y cirujano muy respetado, Wavah-intu-Bnör, que había ocasionalmente tratado a mi madre. Sus honorarios eran altos, pero preferí recurrir a él desde el principio, antes de que los charlatanes que rondan a los enfermos hicieran presa de mí. Wavah-akpá revisó a Ele’i concienzudamente, insistiendo en que yo permaneciese en la habitación. Además de un dolor creciente, Ele’i sufría de desmayos, fiebres repentinas y palpitaciones. El médico recetó varias clases de hierbas en infusión, una dieta estricta, aire fresco y algo de sol, y por un tiempo vi a mi esposa mejorar; pero luego de cada visita, en la que constataba el crecimiento del mal, el médico derrumbaba mis esperanzas de curación, advirtiéndome que su ciencia no podía hacer más que aliviar los últimos días de la enferma.

Cuando Ele’i murió caí en un estado de muda desesperación. Mi madre —muerta también, pero en paz— ya no podía aconsejarme. Mis negocios comenzaron a ir mal; había heredado tierras muy fértiles, pero al no ocuparme de irrigarlas, sembrarlas y cosecharlas como debía ser, perdí mucho tiempo y dinero. Consideré la muerte por mano propia; avergonzado, pensé luego en buscarla en las armas de los enemigos de mi país. Lo uno era cobarde y lo otro tontería.

Recordé entonces las Escrituras, y aquel pasaje donde el predicador dice al afligido: “Mira y regocíjate por los que ya murieron, y alégrate aún más por los que no han nacido, porque los primeros ya han vuelto al hogar del Más Lejano, que al nacer dejamos, y los segundos todavía esperan en Él.” Y me pareció que esas palabras eran de hecho de una gran sabiduría. Sabe muy bien el predicador que es humano e inescapable el deseo de vivir y prosperar, porque ¿quién puede envidiar a quienes ya no pisan la tierra, excepto quien rechaza la vida a la que el Más Lejano lo envía? ¿Y quién se atreve, si es sabio, a rechazar ese viaje? En ese momento se me abrieron los ojos a eso que los impíos llaman contradicciones, cuando no son otra cosa que misteriosas llaves con las que el sabio puede liberar su espíritu.

Resolví entonces recomponer mis negocios, primero, y luego volver a mis estudios. Aquellos años eran de gran fervor de la religión; luego de un triste período de desazón y revueltas, el nuevo y joven rey de Töhwel había reestablecido el poder de su casa sobre Töhwitur, Vang y Degbá, puesto en estricto orden las Cortes, aquejadas de derroche y excesos, y revitalizado a través de diversos decretos los Colegios de los Guardianes y de los Maestros Transmisores.

El nombre del rey era Kpulang. No tenía hermanos ni primos en primer grado, y su esposa, la reina Libaye, era reputada discreta y poco inclinada a las intrigas. Esta feliz combinación le garantizaba al rey, no mediando otras cuestiones, un gran poder sin desafíos a la vista, salvo aquéllos que surgieran de su propia conducta.

Una de las medidas tomadas por Kpulang-xai fue la creación de nuevas instituciones de enseñanza de las Escrituras, aprovechando y remozando la estructura de los Colegios de Transmisores de las grandes ciudades. Las salas adjuntas al Gran Templo en Vang, antiguamente utilizadas para la recitación memorística, eran claramente insuficientes para la nueva tarea, por lo cual Kpulang hizo construir una gran Escuela de Sacros Conocimientos y la puso bajo el mando del maestro Dmerot-akpá. Cuando escuché este nombre y las alabanzas que despertaba su portador por la profundidad de su conocimiento, mi corazón saltó de anticipación, ya que Dmerot era el nombre de mi padre. Me dirigí a la Escuela y, como un niño, me incliné a pedir ser admitido.

Bajo la mirada de Dmerot-akpá aprendí mucho sobre el mundo y sobre los otros mundos. Las enseñanzas de Pugal-akpá que yo (y hasta el mismo maestro) habíamos soslayado como innecesarias o irrelevantes al bien del espíritu y a la comunidad del hombre se me presentaron, con el tiempo, bajo una luz nueva, y pronto sentí ganas de compartirlas. Debí esperar años para obtener la bendición de Dmerot-akpá, pero eventualmente llegué a ser un lector adjunto y luego un maestro.

Encerrado en mi claustro y absorbido por mis asomos de sabiduría, dejé que la vida del mundo pasara a mi lado y no supe ver que las Escrituras podían ser usadas tanto para encarcelar al espíritu como para liberarlo. No vi cómo algunos de mis compañeros de estudio y luego sus pupilos (y también los míos) caían en la trampa de la que el mismo Anciano advierte en sus Proverbios: “Hemos hecho la ley para que sirva al hombre, ¡ay del que quiera rehacer al hombre para servir a su ley!”. Dmerot-akpá era, de hecho, el primero y más grande culpable de violar este mandato. Yo no lo percibí, porque mis ojos ya estaban cerrados.

4

En el primer aniversario de la ascensión al poder de Kpulang-xai fueron ordenados grandes festejos. Después el rey visitó con su corte las tres ciudades. Aunque la Ciudadela en Töhwitur siguió siendo la sede de la corte real, Kpulang se esforzaba claramente por demostrar que no sería un rey débil confinado a un trono lejano, sino uno cercano, un penetrante observador de cada uno de sus vasallos. En Vang, entre muchas otras actividades, el rey colocó la piedra fundamental de unos amplios pabellones, rodeados de jardines, que servirían como asiento para su corte itinerante. El ineficaz gobernador de Vang, Bnisa-ntu-Pöral, debió aceptar esta intrusión con la cabeza gacha.

Al año siguiente, terminados ya los pabellones principales y pavimentado el camino principal, el rey volvió a Vang para celebrar su segundo aniversario, celebrar audiencias y dirimir ciertos casos legales. Movido por la curiosidad y por los rumores, fui a verlo. Era una tarde de verano nublada y casi podía olerse la tormenta inminente. La sala de audiencias públicas estaba abierta. Kpulang-xai estaba sentado en su ya famoso trono de acero, sencillo pero imponente, sobre unos almohadones delgados de tela blanca opaca. Desde el techo de la sala caían unos pliegues de la misma tela, como una cascada, que se movían suavemente el ritmo de unos grandes abanicos accionados por esclavos. El rey era todavía joven, su rostro algo pálido, sus ojos de ese raro color verdegrís que nuestras mujeres siempre desean para sus hijos; era difícil saber si era alto o simplemente enjuto. Llevaba descubiertos los cabellos renegridos, con reflejos cobrizos aquí y allá; una larga barba del mismo color, ensortijada, caía sobre su pecho, medio cubierto por un peto de cuero negro, tachonado de ópalos. Una camisa blanca, sin adornos, cubría sus hombros; una falda del mismo color caía hasta sus tobillos.

Kpulang-xai estaba escuchando un caso cuando entré; en su mano izquierda empuñaba rígidamente su ícono-poder, un abanico de acero. Se trataba de un pleito de larga data entre vecinos, que los jueces locales no habían sabido o querido resolver. El rey parecía distraído. Cuando los dos litigantes terminaron, sin embargo, Kpulang alzó la vista, batió el abanico y, luego de repetir sin error lo que había escuchado, así como las apreciaciones de los jueces, emitió su sentencia. Uno de los litigantes, molesto, hizo un gesto de contrariedad, pero se contuvo ante la mirada helada del rey. Un escriba le alcanzó a Kpulang un documento, que éste aprobó con la mirada. El escriba lo tomó de vuelta y lo entregó al otro litigante, que lo aceptó y se retiró con una reverencia.

Un funcionario se acercó entonces al rey y le susurró algo al oído. Tras unos momentos reconocí en él a Telmer-intu-Gba’ila, uno de los Guardianes del Colegio, que recientemente había sido nombrado camarlengo de la Sacra Escuela en Vang. Hacía un tiempo que no veía a Telmer-agür, y jamás lo había visto vestido con otra cosa que la modesta túnica de los maestros de religión, hasta ahora. Llevaba puesta ahora una túnica negra con intrincados pliegues, y en el pectoral izquierdo prendida una versión miniatura del abanico real. Se cubría la cabeza con una peluca blanca que llegaba hasta sus hombros; su barba era también totalmente blanca, aunque Telmer era aún joven y no había encanecido. Recordé haber visto, entre la multitud del día del aniversario, a otros cortesanos de esta clase, pero —alejado como estaba de la política— no había imaginado que se tratase de maestros de la religión.

Telmer-agür se retiró unos pasos y esperó. En el lado derecho de la sala se descorrieron unas cortinas y de un pabellón adyacente salieron dos funcionarios vestidos con túnicas similares a las del camarlengo, aunque sin peluca ni barba; eran jóvenes y llevaban la cabeza rapada a cero. Marcharon solemnemente y saludaron al camarlengo con una inclinación de cabeza y unas palabras que no llegué a oír, ya que me encontraba bastante atrás en la multitud y ésta, además, murmuraba y se removía con asombro. Detrás de estos dos venía un tercero de igual apostura; en el triángulo así formado caminaba medio encorvado un hombrecito flaco que cubría su desnudez apenas con unos jirones de tela sucia. Su cuerpo estaba surcado de laceraciones. El tercero de los custodios lo animaba a caminar unos pasos por delante de sí; al llegar delante del camarlengo, éste lo hizo arrodillarse y mirar al rey.

Comenzó entonces el primero de los Argumentos de Fe que me sería dado presenciar. Naturalmente, yo no sabía que aquél sería el modelo de muchos otros, y que su ceremonial había sido cuidadosamente planeado y fijado de antemano. Todo rey, reyezuelo y señor, por muy mísero que sea su territorio y limitadas sus aspiraciones de poder, utiliza con mayor o menor frecuencia la religión como balanza de la lealtad de sus súbditos o como espada para castigarlos, y si algo imaginé entonces, fue que Kpulang-xai era uno más, bien que con notables refinamientos.

Telmer-agür expuso primero el caso.

—Como place al rey, diré en primer lugar que éste traído ante su presencia es Livang-o-Xahyu, carpintero y artesano de Bde’isi-an-Vang.

Me llamó la atención que el camarlengo se refiriese al pobre hombre usando su nombre-niño. ¿Qué significaría eso?

El rey preguntó al hombre arrodillado si ése era él en verdad, y el hombre balbució afirmativamente. Telmer continuó:

—Este Livang-o-Xahyu es un artesano bien conocido en esta ciudad —miró a su alrededor—, y la Sacra Escuela le encomendó el tallado y pulido de varias imágenes de la Escritura, acordándose un precio justo. Más tarde, sin embargo, Livang-o-Xahyu renegó del acuerdo, proclamando a voces, en presencia de testigos, que los cofres de la Sacra Escuela rebosan de plata, y exigiendo que se duplicara lo pagado. Si place al rey…

Kpulang hizo un gesto ambiguo y dos personas se levantaron entre la multitud, se inclinaron y, siguiendo las instrucciones de Telmer, dieron testimonio de lo que habían oído decir a Livang.

—¿Y este caso no puede ser dirimido por los jueces, maestro Telmer? —preguntó el rey, con displicencia.

—El caso es claro y puede ser dirimido por un juez ordinario, mi señor —dijo Telmer—. Sin embargo, Livang-o-Xahyu no se conformó con renegar del acuerdo. Al presentarse dos novicios de la Sacra Escuela con un escrito conminándolo a aceptar el pago, el hombre que ves aquí tomó el papel, destruyó el sello y blasfemó contra la religión, contra las Escrituras y contra mi señor.

El rey miró de nuevo al reo y le dijo:

—¿Es eso cierto?

—Sí, mi señor —dijo Livang-o-Xahyu, arrastrando las palabras—, y estoy arrepentido, arrepentido de…

—¿Qué fue lo que dijiste, artesano? —interrumpió Telmer.

El hombre se retorció y se encogió, como recordando, o más bien seguramente recordando, un gran dolor. Balbució una o dos frases entrecortadas que nadie oyó; Telmer-agür, casi gritando, repitió la pregunta, a lo que Livang elevó la voz un poco, entre sollozos, y así, varias veces, hasta que el acusador logró que el acusado dijera con relativa claridad lo que todos querían oír.

—Yo dije: “Trabajen con sus manos, en vez de engatusar a los crédulos con palabras”, mi señor —dijo Livang, hipando y babeándose—, y cuánto lamento haber dicho tal cosa, ¡ay! Y también dije: “Esos libros viejos que ustedes guardan dirán que pueden robarle a los pobres y que todo está bien si lo hacen, ¡pero a mí no me engañan!”. ¡Pobre de mí, señor, que soy tan ignorante! Y les dije también: “Al rey lo llaman el Justo, pero si hubiera justicia en este mundo dejado del Dios, ya estaría el rey mendigando por las calles.” ¡Ay, ay!

Transcribo estas palabras, como es obvio, según las recuerdo, que es decir según mi entender. Viéndolas tan desapasionadamente como puedo, ahora, las encuentro más ridículas que peligrosas. Blasfemia sin duda eran algunas, mas otras no; porque aunque un rey obliga al respeto, no es un ícono viviente ni una emanación del Más Lejano, y mal puede llamarse blasfemia a un mero insulto. En presencia del rey y de sus funcionarios religiosos, aquella tarde, mi razón se nubló y, si bien aborrecí la crueldad del espectáculo, dejé que el ritual —porque no otra cosa era aquello que un perverso ritual— pasara y me arrastrara, sin más resistencia que la del instinto. Con el tiempo aprendí incluso a suprimir esa piedad natural.

Cuando Livang-o-Xahyu terminó su confesión, el rey permaneció quieto y con los ojos bajos durante varios minutos. Nadie se atrevía a hablar, y hasta los esclavos que movían los grandes abanicos se quedaron paralizados, con lo cual el aire del pabellón se hizo sofocante y viciado. El rey levantó la vista y cerró su abanico de acero con un golpe seco.

—El rey no puede dirimir en los asuntos sagrados, maestro Telmer —dijo Kpulang—. Sea tu voluntad la que decida.

—Mi señor —dijo Telmer—, te ruego no me eleves a tales alturas, y decidas por mí, guiado por la Sabiduría y las Escrituras.

—Así sea —dijo el rey—. Por haber blasfemado de mi persona, Livang-o-Xahyu, te eximo de toda pena, porque no soy quién para juzgar sobre el lugar en este mundo donde el Más Lejano me ha enviado. Por haber blasfemado de las Escrituras y de la justicia del Más Lejano de los Dioses, la Sabiduría que los maestros me han transmitido decreta que debes morir. Que tu espíritu extraviado busque su camino de vuelta.

El artesano rompió en sollozos inaudibles. Los tres acólitos de Telmer-agür lo levantaron del suelo y lo arrastraron, casi, hasta la salida del pabellón.

—¡Alabada sea la Sabiduría que habla por tu boca, mi señor! —dijo el camarlengo.

El infortunado Livang fue ejecutado al día siguiente en la gran plaza del mercado de Bde’isi, cerca de donde él mismo había tallado y vendido su madera. A diferencia de otros reos, no fue decapitado sino atado a un gran palo y estrangulado de pie allí, con deliberada lentitud, mientras un funcionario leía la acusación y la sentencia pronunciada en el pabellón del rey.

Ese día y el siguiente no hubo más Argumentos, pero pronto todos en Vang supimos que los funcionarios sacros de la corte habían condenado a varias personas en otras audiencias en Töhwitur; los rumores agigantaban las cantidades de reos y los suplicios infligidos. No mucho tiempo después los acólitos de la Sacra Escuela se volvieron una presencia familiar en las calles.

5

En el décimo año del rey, Dmerot-akpá me retiró de casi todas las clases regulares y me otorgó el cargo de Auditor de Argumentos. Yo sería el encargado de revisar los detalles de los casos traídos ante la Sacra Escuela, corregir los errores argumentales y pulir las sentencias. El sencillo ritual que yo había presenciado por primera vez ante Kpulang ya no servía bien a los propósitos de la justicia sacra, cuya complicación había crecido y cuya incumbencia alcanzaba ya a todos los campos de la ley civil. Lamenté perder a mis alumnos, pero Dmerot-akpá me persuadió de que era preferible enfocar mi capacidad en este nuevo trabajo, sabiendo que aquéllos a quienes yo había iniciado en el estudio estaban ya en la buena senda.

Había hasta entonces sólo un Auditor en el reino, el maestro Yengma, en la Escuela de Töhwitur, pero el rey había decidido ampliar los tribunales. En Vang yo fui el único Auditor durante una primavera; en el verano asumieron el cargo Ka’uvi y Megbere, que habían estudiado a mi lado. Ka’uvi era de mi misma edad y un académico muy capaz, a mi juicio; a Megbere, un par de años más joven, lo consideré desde el principio malicioso y dado a la pereza, y no me equivoqué. No hubo conflicto entre nosotros, sin embargo, porque cada uno revisaba sus propios casos.

De vez en cuando llegaban todavía a los tribunales casos sencillos de blasfemia o profanación, pero la gente había aprendido prudencia al hablar, ya que los Guardianes estaban atentos en todas partes. Por lo demás, era muy raro que alguno de esos casos requiriera la participación de un Auditor. En cambio comencé a recibir para su evaluación una cantidad cada vez mayor de complicados Argumentos cuyos reos no eran ciudadanos comunes sino maestros de la religión. Las primeras veces intenté excusarme, ya que conocía personalmente a varios de los acusados, pero Dmerot-akpá insistió en asignármelos. Luego de varias discusiones comprendí cabalmente que yo mismo estaría en peligro si me resistía; el Tribunal Sacro juzgaba a sus propios miembros, silenciosa pero certeramente, por su capacidad de sobreponerse a sus instintos morales. Habría sido posible para mí renunciar a la tarea y volver a cultivar mis tierras, pero me esforcé por endurecerme y, para mi vergüenza, lo logré.

La muerte de Ele’i me había hecho dudar de mi fe y luego me había empujado de vuelta hacia ella: tal debía ser mi destino, pensé, y no sería correcto desandar el camino. Mis amigos y allegados se habían apartado de mí, temerosos de lo que representaba mi negra túnica. Mi casa estaba vacía de mujer y de hijos, y yo había hecho votos de no buscar ni una ni los otros, no fuera a perderlos y caer de nuevo en la desesperación. De manera que permanecí en mi claustro, rodeado de crecientes pilas de papeles donde, con mis justificaciones, absolvía o (con más frecuencia) condenaba a decenas de hombres.

6

Pasado el tiempo tuve secretarios y escribas, y pude otra vez dedicar algo de mi tiempo al estudio profundo, que había abandonado. Comprendí que los visibles huecos en lo que me había transmitido Pugal-akpá tantos años antes no eran fruto de su ignorancia personal sino el reflejo de una gran incertidumbre que ennegrecía el fondo de nuestras fuentes de saber. Temeroso, me pregunté si esto no era blasfemo, pero razoné que en ningún lugar de las Escrituras se proclamaba que allí estuviese el saber completo del hombre. Más aún, algunos de los testimonios de los Ancianos lo negaban explícitamente.

Harto del encierro, tomaba a veces algunos libros y papeles y salía, cuando no hacía demasiado calor, al gran parque detrás de la Escuela, y me sentaba en el suelo o sobre almohadones bajo un árbol. Esto no sólo me ayudaba a cambiar el aire sino a renovar mis pensamientos, y combatía (aunque eso no era de gran importancia para mí) la fama de ermitaño sesudo que mis largos períodos de aislamiento me habían acarreado. Algunos maestros tenían esa misma costumbre; cuando mis colegas Auditores la adoptaron también, sin embargo, la mayoría de aquéllos desapareció.

Un día en el que yo estaba sentado bajo mi árbol preferido, el Auditor Ka’uvi se me acercó y cortésmente me pidió permiso para sentarse a mi lado.

—Deseo comentarte algo que me preocupa, Dmiyo-akpá —comenzó sin más preámbulos—. Entiendo que es una indiscreción y espero me disculpes…

—Si has venido con un propósito firme y lo tienes en claro, no soy quién para oponerme —dije—. ¿De qué se trata?

—Hace unas novenas oí unos rumores sobre Wavah-intu-Bnör, aquel famoso médico que vive en Gbolük.

—Sí —interrumpí—, lo conozco. Viví en Gbolük durante mi juventud.

No mencioné que había sido Wavah-akpá el que trató a mi difunta esposa antes de morir. Pese a que consideraba a Ka’uvi un amigo, siempre había dejado fuera de nuestras conversaciones los detalles de mi vida anterior, sin entender yo mismo muy bien por qué.

—¿Sí? —Ka’uvi parecía aprensivo—. Bien, como sabrás, Wavah apenas si ejerce su arte hoy en día; se ha retirado, prácticamente, y se dedica al estudio de la anatomía. Hace unos años yo mismo aprobé una dispensa para que pudiese disponer de los cadáveres.

—Creo recordarlo, sí —dije—. ¿Y bien?

—El problema es que… bien, el rumor dice que está estudiando cadáveres de animales.

—No sabía que se necesitara una dispensa para eso, Ka’uvi-akpá —dije, sin pensar.

—No, no. El problema es que está haciendo algo que él mismo llama “anatomía comparada”. Ha hecho dibujos detallados de los cuerpos de varios animales y los ha puesto junto con los de los cadáveres humanos.

Yo estaba acostumbrado a oler el peligro y aquello me hizo dar un respingo, pero procuré conservar la compostura.

—Antes de que me digas qué piensas que quiere decir Wavah al comparar esos dibujos, ¿los has visto?

—N-no, no personalmente —dijo Ka’uvi—. Ya habrá tiempo. Pero este rumor no lo he escuchado en la calle; ha sido aquí en la Escuela. Uno de mis escribas lo oyó del secretario mayor de Megbere-akpá, y me temo que… bien, aquí radica la indiscreción, de hecho… Me temo que Megbere ya ha formado su juicio anticipadamente, y que la revisión del caso le tocará a él. Entiende, Dmiyo-akpá, que yo no sé si los rumores son ciertos, pero incluso si lo fueran, no es correcto que un maestro de la sacra ley juzgue por anticipado.

—No has hablado de esto con Dmerot-akpá, ¿verdad?

—No me atrevería a hacerlo con pruebas tan poco firmes. Me encuentro en un dilema —dijo Ka’uvi.

—Has sido prudente. Pero das por hecho que el caso será traído ante la Auditoría. ¿Sabes si la instrucción ya ha comenzado?

—Entiendo que se están buscando testimonios, lo cual significa que Wavah será arrestado pronto.

—Bien. No iré a Dmerot con esto todavía. Lo consultaré con Xalxen-agür.

(He de decir aquí que, por mucho tiempo, consideré estas vacilaciones y confesiones a media voz de Ka’uvi como un signo de debilidad, que me decepcionó; más adelante entendí que Ka’uvi había visto más que yo, con mucho más de ese instinto de justicia del que yo me ufanaba, y que si temía era por su propio espíritu y no por su puesto en la Escuela, ni tan siquiera por su vida.)

Xalxen-agür había sucedido a Telmer como camarlengo de la Sacra Escuela de Vang. Se lo juzgaba competente y hasta amigable, lo cual ayudaba a su función ampliada de organizar las oficinas del Tribunal que se encargaban de la búsqueda de pruebas materiales de los delitos contra la religión y aquéllas que procuraban los arrestos e interrogatorios. Yo sabía lo que ocurría en esos interrogatorios, pero no quería ver en Xalxen-agür el rostro de quien los ordenaba. Habíamos compartido varios años en la Escuela y él se había apoyado en mí, sobre todo, para entender los principios básicos de la Auditoría. Esto había requerido de cierto tiempo y había sido un favor de mi parte. La exégesis escritural le era ajena, una mera curiosidad, y el predicador ha dicho: “Ve y explora las montañas, pero vive en el valle, donde puedes cultivar y las tormentas no te tomarán desprevenido; navega los ríos, pero vuelve y haz tu casa en tierra firme, lejos de la arena; no te alejes de donde tus padres te han parido si Aquél que hace el destino no te empuja a marchar.” Ahora, así como yo había ayudado a Xalxen-agür a errar fuera de su dominio, le pediría que me dejara entrar en el suyo.

Me fue difícil encontrarlo en un momento libre, y para cuando pude finalmente disponer de él, el proceso contra el médico ya había comenzado. Xalxen me confió que el caso sería complejo y que, con toda probabilidad, terminaría en manos de Megbere, ya que era quien se encontraba más libre de trabajo en esos días. Eso, como bien sabíamos Ka’uvi y yo, no se debía a una mayor eficiencia o velocidad de raciocinio, sino al descuido. No quiere decir esto que fuésemos más compasivos; la debilidad del espíritu es comprensible pero sus consecuencias no siempre son excusables. Si dejásemos que las Escrituras fuesen contradichas y burladas por cualquiera, ¿qué sería de la Sabiduría que contienen? Y si el pueblo ignorase las Escrituras hasta el punto de creer que cualquier cosa puede extraerse de ellas, como algunos falsos predicadores han querido decir, ¿qué impediría que la religión se transformase en una farsa? Vivimos en el exilio; aquí, alejados del hogar, somos presa fácil del engaño, y se requiere de una firme guía para no desviarnos del camino recto.

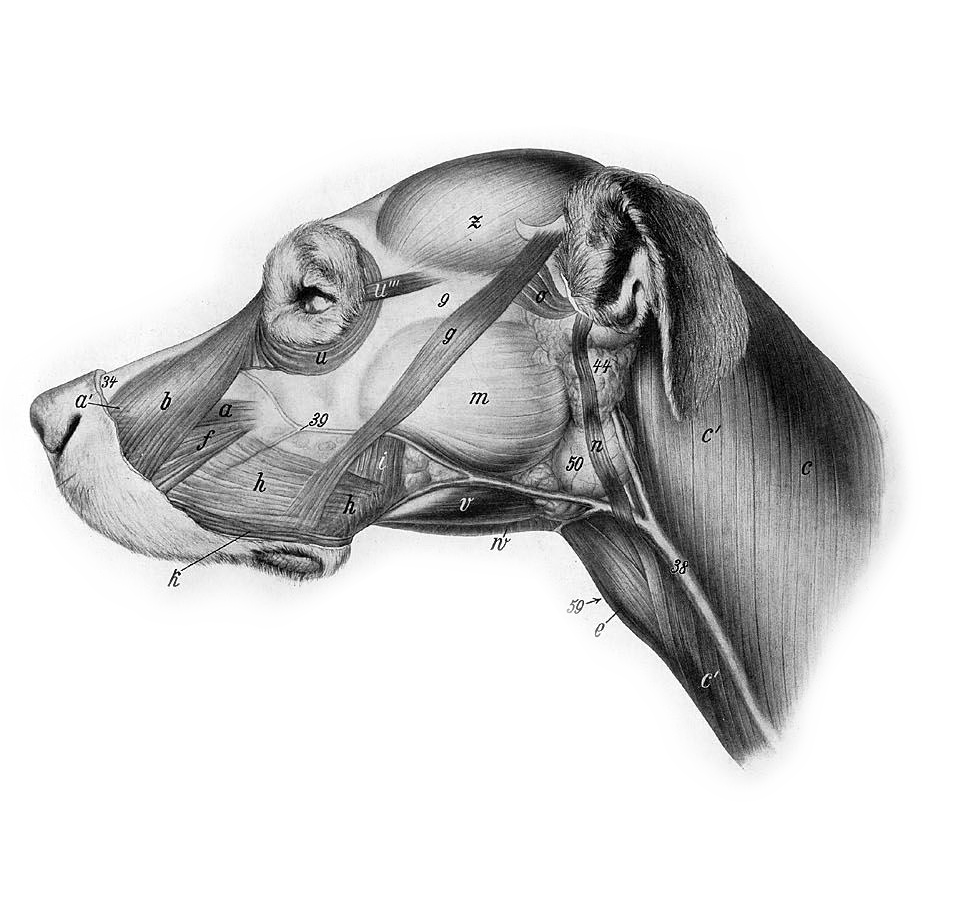

Como Auditor, tenía vedado el acceso a los Argumentos iniciales del caso. Arreglé que uno de mis escribas, convenientemente disfrazado, se sentara en la audiencia pública y tomara notas para mí. Las pruebas confirmaban los rumores: que el médico había dedicado casi todo su tiempo, en los últimos dos años, a la disección de cadáveres de animales de todas clases, algunas veces con alumnos suyos como testigos, otras (la mayoría) en soledad, y que había hecho dibujos comparativos de los huesos, músculos, tendones y órganos blandos de unos y otros con los de cadáveres humanos. Ahora bien, la disección de cuerpos humanos está permitida a los fisiólogos, según las palabras del Anatomista: “Abrimos así los muertos con cuchillos finos como rayos de luz y los observamos de cerca, para descubrir los secretos de los vivos, nosotros que nos esforzamos por curar.” Nada dice la Escritura sobre la disección de animales. Pero esta “anatomía comparada” entraba en un terreno potencialmente herético, porque el hombre no es como los animales. “Todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia”, dice la Escritura, pero no somos familia de los animales de este mundo: solos hemos sido enviados desde la Vieja Tierra y solos debemos aceptar el exilio, confiados en silencio en el destino que el Dios Más Lejano todavía controla a pesar de que habernos apartado de él.

Varias veces, imprudentemente, intenté hablar con el reo, pero mi rostro era de sobras conocido y los oficiales de la guardia expresaban tal sorpresa ante mi presencia indebida que en cada oportunidad me eché atrás. Tuve algo más de suerte con el defensor, que era uno de mis antiguos alumnos. Me mostró algunos de los dibujos del médico y me confió que se veía en dificultades, ya que Wavah no estaba dispuesto a negar su trabajo.

Tal como me había dicho Xalxen-agür, el caso resultó demasiado complejo para el tribunal ordinario y los jueces decidieron que debía revisarlo un Auditor. El día que supe esto fui, esta vez decidido, a ver al médico. Ignoré las miradas suspicaces de los guardias e hice que abrieran la celda para poder conversar con él.

No lo habían torturado; eso quedaría para más tarde, si se negaba a confesar. Era un hombre de unos setenta años, moreno y apenas arrugado, sin señales evidentes de cansancio, incluso luego de la temporada pasada en la cárcel. No le dije quién era, y él no me dijo si me había reconocido. Habían pasado muchos años, después de todo, y yo sólo había sido el esposo doliente de una de sus muchas pacientes.

—¿Hay alguien que pueda testificar en tu favor? —le pregunté sin más—. ¿Alguien que pueda alegar que tu empresa es pía y tus intenciones puras?

—No sé a qué llaman mis jueces “puro” o “impuro” —replicó Wavah, en voz baja y grave—. Dicen que he blasfemado de las Escrituras, pero eso es falso. Quizá he encontrado una falta en ellas. Nunca supe que eso fuese blasfemo.

—No lo es así como lo planteas —expliqué—, pero puede serlo si persistes en proclamar tu desafío. ¿Entiendes por qué no es posible tolerar que contradigas los conocimientos sagrados?

—Entiendo —susurró con furia el médico— que los mismos cortesanos del rey lo contradicen cada día, cuando llaman a su señor “soberano y conductor del mundo”. ¿A cuántos funcionarios han juzgado por poner al rey a la altura del Más Lejano?

—No sabes lo que dices —respondí en el mismo tono—. Nuestro rey es el soberano de la parte del mundo donde vivimos y esperamos que algún día un rey sabio como él reine sobre todo él. El Más Lejano no reina aquí; ha trazado el destino pero no interviene.

—No hace falta que me catequices —dijo el médico—. Conozco las Escrituras lo suficiente.

—Entonces debes saber que comparar al hombre y a los animales es blasfemia. Cierto es que nos parecemos, que tenemos boca y ojos y necesitamos aire para respirar y agua para beber, pero ¿cómo si no podrían ser las cosas? Pero bien sabes que no podemos comer su carne sin prepararla como indican los ritos, y que ellos rechazan la nuestra: porque no somos de la misma sangre.

—No discutiré contigo. Ni siquiera sé quién eres —dijo el médico. Lo miré, sorprendido, pero replicó—: Sí, maestro, ¡sé cuál es tu nombre! Pero no sé quién eres ahora. Quizá hayas sido enviado por mis enemigos para sonsacarme alguna confusión en mi debilidad.

—Tus enemigos te dan por condenado ya.

—Entonces pregúntales por qué tardan tanto.

Me levanté, sacudí la tierra de mi ropa y me fui, agotado y enojado. Había ido allí para entender la postura de este hombre que yo creía sabio y genuinamente interesado en la verdad, pero sólo había encontrado terquedad y persistencia en el error. Mi sola presencia allí podía acarrearme problemas.

Pocos días después terminaron los Argumentos y los papeles del caso le fueron remitidos a Megbere-akpá para su revisión, dándose por descontada una sentencia condenatoria ejemplar. Megbere hizo un trabajo desusadamente malo, que le valió una reprimenda (de la que nada supe hasta un tiempo después) de parte del Tribuno Mayor. Corrieron escandalosos rumores, de los cuales el menos verosímil indicaba que Megbere simpatizaba con las ideas heréticas del médico. Yo lo deseché prontamente; Megbere era, sino otra cosa, demasiado astuto para caer en una falta tan obvia. Otras habladurías apuntaban a la influencia de Xabiná-ntu-Kpe’er, cortesano de la familia del camarlengo de palacio y amigo de la infancia del reo. Que el poder o el mero dinero pudiesen comprar a Megbere me resultaba harto posible.

La cuestión quedó indecisa durante un tiempo, hasta que el Tribuno Mayor, por orden del mismísimo rey, decretó insólitamente que los dos Auditores restantes, es decir, Ka’uvi y yo, debíamos revisar la fallida revisión de Megbere. No queriendo incurrir en la ira de Kpulang, acometimos la tarea enseguida. Ka’uvi, por una vez imprudente, sugirió que no debíamos dejar fuera de nuestra sentencia un comentario sobre la pésima calidad de la exégesis realizada por Megbere. En otras circunstancias lo habría apoyado: un Auditor descuidado tanto podía liberar a un criminal como condenar a un inocente, y al hacerlo echaba sombras sobre toda la Sacra Justicia. Me pareció, no obstante, que denunciando a Megbere sentaríamos un precedente para otros que quizá buscasen denunciarnos a nosotros, con o sin causa válida. Como fuere, Megbere ya había caído en desgracia por el simple hecho de haber sido interpelado y desautorizado; no era necesario ni piadoso hacer más.

A poco de comenzar, Ka’uvi había asumido (sin darse cuenta) el rol de acusador, y yo el de defensor; el trabajo resultante quedó, así, estructurado casi como un diálogo o quizá más bien como un sinuoso monólogo, al que sólo un gran trabajo dio una forma aceptable. No es que yo creyera en la inocencia del médico; por el contrario, estando ya predispuesto en su contra por nuestra entrevista, me esforcé por no dejar que esto influyera en la revisión final. En tanto, Ka’uvi daba por sentada la culpabilidad del reo basándose en las pruebas y testimonios ya presentados, y sólo quería que ésta quedase meridianamente demostrada, para redimir al tribunal de toda duda sobre su parcialidad cuando fuese leída ante el pueblo y el rey.

Yo argumenté, en defensa del médico, que la Escritura no es completa, en tanto no codifica todos los aspectos de la ciencia humana; que estos huecos o faltas no son tales, y señalarlos o intentar llenarlos no implica necesariamente una impiedad; que (por ejemplo) nada dice la Escritura sobre el carácter comestible de ciertos peces o la manera correcta de prepararlos, y sin embargo existen hoy ritos para ello, creados por hombres piadosos sin más guía que una exégesis rudimentaria de la Escritura y su propio criterio. Ka’uvi contraargumentó a esto que la Escritura misma utiliza y aconseja la analogía de ritos y formas, para no condenar al hombre a la repetición y al encierro; que, dicho esto, los mismos pasajes advierten del exceso y prohíben los saltos imposibles del pensamiento; que, finalmente, no era difícil ver en los estudios del médico Wavah una insistencia en tales excesos, por cuanto el mismo no había simplemente cubierto analógicamente una aparente deficiencia de la Escritura sino que había buscado expresamente, según sus palabras, dichas deficiencias con el objetivo de hacerlas pasar por errores.

En una pausa luego de varios días de debate y de escribir y desechar borradores, supe por Xalxen-agür que el médico había sido entregado a los interrogadores; por orden de quién, no pudo revelarlo. Esto me pareció ofensivo, sin importar que yo mismo lo había esperado. Nada podía hacer yo; incluso saber esto me colocaba en una posición incómoda, si no ilegal. Me rehusé a aceptar lo ocurrido y durante varios días más batallé contra los argumentos de Ka’uvi. Revisé la jurisprudencia y terminé, fatalmente, tratanto de interpretar los intrincados dibujos anatómicos de Wavah, que hasta entonces había ignorado y que debía seguir ignorando, en tanto no constaban en los papeles oficiales de la causa. Muchas dudas me asaltaron entonces; lo que traslució de ellas fue suficiente para alarmar a Ka’uvi-akpá, quien me urgió a acabar de una vez con la tarea y me recordó la desafiante contumacia del médico.

Dejé de lado entonces mis objeciones y, junto a la de mi colega, puse mi firma en un documento de impecable erudición, que condenó a Wavah-intu-Bnör al garrote y que fue largamente alabado en la Sacra Escuela.

7

En el vigesimosegundo año de su reinado, el rey Kpulang, enfrentado a conflictos dentro de su propia casa, pero envalentonado por la reciente conquista de la campiña de Uxara (al norte de Töhwitur), que la adulación de sus cortesanos transformó absurdamente en una gesta heroica, se lanzó a una campaña contra los reyezuelos de los territorios septentrionales de Bdilüm y Aramphar. Esta arriesgada apuesta pagó con creces al comienzo, puesto que —como sabe todo gobernante sagaz— no hay nada mejor que un enemigo exterior para lograr que se acallen las voces de disenso al interior. La ciudadela de Aramphar fue sitiada, tomada y saqueada con prontitud, sus habitantes masacrados o capturados y vendidos como esclavos.

No siendo amante de la guerra, reconocí de todas maneras que Aramphar había sido culpable de retrasar el pago de tributos acordados y de estorbar el paso de las caravanas de mercaderías y alimentos hacia nuestro reino.

Pocas novenas después de la caída de Aramphar me fue asignado un joven esclavo norteño, proveniente de un grupo especialmente seleccionado para atender a la Sacra Escuela. Esto me disgustó al principio, pero la mayoría de los sirvientes de baja categoría de la Escuela que eran hombres libres habían sido reclutados para la campaña. El joven esclavo, que se llamaba Imtet, se ganó mi aprecio eventualmente. Los altos guardianes de la religión habían proclamado, junto al rey, que los norteños eran, además de desleales, viciosos y blasfemos; en Imtet comprobé que tales calificativos eran injustificados. En las guerras los hombres pueden morir o vivir, pero en ninguna sobrevive la verdad. A juzgar por lo que Imtet contaba de su hogar, los arampharitas no cumplían con los ritos menos que nosotros, ni caían con menor frecuencia en el olvido del Más Lejano.

De los norteños se decía también, medio en broma, que comían cualquier animal más grande que un puño y que no desdeñaban la sangre ni las vísceras. Imtet pronto aprendió que las prescripciones dietarias de la Escritura no eran tomadas a la ligera en Vang, y tuve que persuadirlo de que me hablara del tema con franqueza. Las Escrituras no prohíben o permiten por capricho, sino con base en la sabiduría de los Ancianos, y yo sentía curiosidad por saber qué ocurría entre quienes olvidaban esa sabiduría. Imtet no sabía leer y tampoco había tenido instrucción en las Escrituras, pero me explicó que sus maestros de la religión habían determinado hacía tiempo que algunas prohibiciones eran sólo aparentes, puesto que violarlas no producía ningún daño. Naturalmente me escandalicé ante esa idea, pero más tarde recordé aquel pasaje, poco tenido en cuenta a decir verdad, del Libro Amarillo de Ixah, que dice: “El hombre sensato no vive en el temor a la transgresión; vive con prudencia pero no escondido. El hombre sensato prueba los manjares que se le ofrecen, y no rechaza los que no conoce.” Y también recordé la admonición del Anciano: “¿Por qué juzgas al hombre que no has visto actuar? ¿Juzgas acaso a un árbol por otra cosa que su fruto?”. Imtet parecía un joven sano y recto; me serené pero le advertí, sin embargo, que no diera a conocer sus desviaciones.

Mientras esto ocurría, malas noticias se filtraban desde el frente de batalla. El rey de Aramphar, Madmé, había escapado de la ciudad con buena parte de su ejército, perseguido por las huestes de Kpulang. Pero la mayoría de nuestros hombres habían sido seducidos por el pillaje. El ejército arampharita huyó así libremente y llegó ante las puertas de la fortificada ciudadela de Bdilüm. Madmé se humilló ante Zri’aq, rey de Bdilüm, y le prometió lealtad a cambio de su protección. Bdilüm casi duplicó, de esa manera, el tamaño de su ejército. Kpulang-xai, enfermo de unas fiebres, se había retirado del frente, y sus generales holgazaneaban entre las ruinas de Aramphar y los campos de los pueblos vecinos.

Entonces Zri’aq de Bdilüm salió de la ciudadela; marchando de noche, a la luz de una conjunción de lunas, los ejércitos de Bdilüm y Aramphar, uno por cada lado, encerraron a las huestes del sur y las aniquilaron. Después, ignorando los pueblos pequeños en su camino, fueron directamente hacia Töhwitur y le pusieron sitio. Era la quinta novena del verano y el agua escaseaba; los sitiadores cortaron los canales de irrigación y dejaron que la ciudad se secara, hasta que los gritos de sed de sus habitantes se escucharon desde el otro lado de las murallas.

Kpulang-xai murió, según se dijo luego, entre terribles convulsiones; su chambelán ordenó cremar el cadáver y ocultar las cenizas para evitar su profanación, que preveía en caso de que los enemigos entraran a la ciudadela. A la reina Libaye le fue ofrecido asilo con la condición de abandonar la corte y contraer matrimonio con Madmé de Aramphar, pero sin ofrecérsele ninguna seguridad sobre su hijo y heredero del rey, a la sazón de 13 años de edad. Optó Libaye-rang, entonces, por huir disfrazada con él. Una patrulla de Bdilüm, sin reconocerlos, los mató a ambos en medio de la campiña al noreste de Vang un par de días después.

Töhwitur cayó luego de seis novenas de sitio, con pocas bajas. Zri’aq, con buen criterio, se limitó a saquear las arcas reales y a comprar (o ganarse con amenazas) la lealtad de los cortesanos mayores y de los miembros más prominentes de la Sacra Escuela. Los esclavos tomados por Kpulang en Aramphar fueron liberados; los conscriptos del ejército de Töhwitur, desarmados, fueron enviados a reconstruir la ciudad destruida. Zri’aq no ocupó el trono y le negó al codicioso Madmé de Aramphar tomarlo. Uno de los cortesanos de Bdilüm, Alwi-ntu-Sparax, fue designado como regente, y se ganó bien pronto el apoyo de los guardianes de la religión y de los comerciantes más ricos, interesados en que todos los asuntos de la ciudad siguieran, en lo posible, como eran antes. Así, entre ignominia y componendas en lo alto, pero con relativa paz para el pueblo, terminó el reinado de Kpulang-xai.

8

Cuando se conoció la noticia de la muerte del rey, la reina y su único heredero, los gobernadores de Vang y Degbá se apresuraron a emitir grandes lamentaciones. A continuación enviaron emisarios a Zri’aq-’ai con cartas repletas de halagos a la prudencia y clemencia del soberano, aunque sin ponerse bajo su mando. El cálculo fue correcto, ya que el rey de Bdilüm no había iniciado las hostilidades y no tenía interés alguno en dispersar y adelgazar su ejército en una campaña más al sur. Prometió libertad de paso a las caravanas y dejó, en adelante, que cada una de las ciudades se manejara como mejor supiese. Como es natural, esta independencia haría a las dos ciudades del sur más débiles que cuando se encontraban unidas al mando de Kpulang; pero tan corta es la visión de la mayoría de los líderes que ambos quedaron conformes.

El destino de las Sacras Escuelas corría ahora cierto peligro, ya que habían sido creadas por el rey venciendo una gran resistencia local; el pueblo, que no se había resignado a ser vigilado en su virtud y en el cumplimiento de los ritos, ansiaba rebelarse, y no pocos de sus patrones —grandes comerciantes, terratenientes, ministros— alentaban esa rebelión en secreto.

Me era imposible, en este ambiente, permanecer fuera de las cuestiones políticas, que prefería evitar. Mi situación se resolvió por sí sola, finalmente. La Auditoría fue disuelta de hecho, al no enviársele casos durante todo el otoño que siguió a la caída; el día después de las festividades de Año Nuevo, Xalxen-agür nos notificó a Ka’uvi y a mí (no a Megbere, que había sido expulsado varias cuadernas antes) que no cumpliríamos más funciones, pudiendo, si lo deseábamos, permanecer en la Escuela como lectores, con un estipendio correspondiente al de magistrados retirados. Aceptamos, más por temor que por convicción.

Pasado un año sin novedades, me acomodé a mi modesto trabajo y comencé a aceptar alumnos privados en mis horas libres. La Escuela me había preparado para realizar la Transmisión, pero jamás la había practicado antes; hice un esfuerzo por recordar cómo Pugal-akpá me había enseñado a mí, reinicié mis estudios y poco después me encontré llevando a la casa de un adolescente la caja con las bolitas de madera que representaban el sol y los mundos oscuros. Mi alumno no era muy brillante ni curioso y la experiencia fue algo decepcionante, pero yo confiaba en mi capacidad y no dudé en persistir. Un tiempo después ya tenía tantos alumnos como podía manejar, y una modesta fama entre las familias devotas.

Imtet, mi joven esclavo, permaneció conmigo. Recordando a mi padre, le di la libertad en cuanto cesaron mis obligaciones urgentes en la Sacra Escuela, pero como no tenía familia en su tierra, excepto una hermana, y deseaba ganarse la vida, lo tomé como sirviente y le permití construirse una pequeña cabaña en mis tierras y sembrar allí una parcela para su propio uso.

Transcurrieron las estaciones. En Bdilüm el rey Zri’aq, aquejado de grandes dolores, abdicó el trono en favor de su hijo, que tomó el nombre de Zranek. Madmé de Aramphar complotaba desde hacía tiempo con varios nobles de la corte de Zri’aq para rebelarse en cuanto se presentara un momento de debilidad del rey, pero Zranek-xai descubrió y ejecutó sumariamente a los conspiradores. Después, alejándose del aire enrarecido y de las amenazas de veneno y puñales de la ciudadela de Bdilüm, movió su capital a Töhwitur, a la que rebautizó Vinud-ir-Akawe, “Ciudad del Trono”, larga expresión que fue prontamente abreviada a “Vindir”. Los gobernadores de Vang y Degbá, con razón, temieron por su poder. Zranek-xai retomó la costumbre del depuesto Kpulang de visitar las ciudades con una corte itinerante, montando un gran espectáculo para sobrecoger al pueblo y mostrarle a los señores locales a quién debían obediencia.

Zri’aq había desatendido la Sacra Justicia, pero su hijo, ávido estudioso de tácticas políticas, halló gran provecho en imitar a Kpulang también en esto. Se cuidó muy bien de volver a perseguir a la gente común por transgresiones menores o de despojar a mercaderes o terratenientes usando amenazas de acusaciones de impiedad, como —he de confesarlo— varios de mis superiores de la Sacra Escuela habían hecho, enriqueciéndose de manera visible y vergonzosa. Se enfocó, en cambio, en las herejías, especialmente dentro de los cuadros de los guardianes de la religión. Por qué lo hizo es un misterio para mí; parecía ser un cruento entretenimiento para un monarca que no conocía ni comprendía los placeres del intelecto. Ka’uvi opinaba que Zranek estaba eliminando de los altos cargos religiosos y de posiciones de influencia a todos aquéllos que tuviesen lealtades dudosas, ora con los gobernadores, ora con su propio padre, que (según se rumoreaba) desaprobaba su comportamiento.

Cuando por un bando del propio monarca, en su segundo año, supe que las mazmorras del castillo de Vindir habían sido ampliadas para recibir a varias personas que conocía, deposité una plegaria de agradecimiento por haber sido pasado por alto, reflexionando que había sido una suerte, a fin de cuentas, no haber escalado en las traicioneras jerarquías de los magistrados religiosos y haber sido devuelto a mi humilde condición de maestro.

9

Era el otoño cerca del final del tercer año del reinado de Zranek. Yo volvía, caminando (era un placer para mí caminar, cuando la distancia lo permitía) a casa. Imtet me vio venir y me saludó desde lejos con inusual apremio, como si llamara. Apuré un poco el paso. Imtet se había casado y tenía ya dos hijos, que correteaban a su alrededor, contagiados de su excitación. Tenía un tubo de madera en la mano, que me tendió.

—Maestro Dmiyo, ¡qué bueno que llegas temprano! Han venido de la corte del rey. Eso dijeron, al menos. Dos personas muy bien vestidas, con los íconos.

Extraje del estuche un papel enrollado, que portaba el sello del Camarlengo Real.

—¿Cuándo fue eso? —pregunté, abriendo el rollo.

—Hace como dos horas, maestro. Querían esperar, pero los convencí de que podían dejarme el mensaje, que yo lo entregaría. Les dije que no vendrías hasta el anochecer.

(Era la hora vigésima y el sol, grande y anarajando, todavía calentaba el suelo.)

El mensaje era el siguiente:

CONÓZCASE EN TODAS LAS TIERRAS que el Soberano, Zranek-xa’-intu-Zri’aq-engai, Monarca en Vinud-ir-Akawe, HA DECRETADO:

Que las onerosas confusiones causadas en los ritos del pueblo y en el entendimiento y el juicio de los guardianes de la verdadera religión por las diferentes interpretaciones de las Escrituras, los Libros Anexos y las Predicaciones no deben dejarse pulular y prosperar;

Que para que no pervivan dichas confusiones y contaminen la paz y la armonía de nuestro reino con las Fuerzas, ni quede vedado a nuestro pueblo y nuestros maestros la Vuelta al Hogar, si el Más Lejano de los Dioses lo permitiere a su tiempo, como confiamos, deben determinarse de una vez y para siempre las correctas lecturas de los antedichos Libros y sus significados;

Que la manera que más place a la Armonía del Mundo para completar dicha tarea es la reunión de un Concilio de Maestros de la Religión, donde los sabios, con la venia del Monarca, buscarán y fijarán aquellas lecturas que sean las más claras y meridianamente verdaderas, y expurgarán las que sean incompletas o induzcan al error.

SEPA QUIEN RECIBA este aviso de la voluntad del Soberano Zranek-xai que por su piedad y su sabiduría se ha reservado para él un lugar en el Concilio, al cual deberá concurrir según se indica.

Seguía una breve aclaración personalizada, “DIRIGIDO a Dmiyo-akpá, Maestro de la Religión, en Gbolük-an-Vang”, etc., y la indicación de que el primer encuentro del Concilio se celebraría en Vindir, ante el mismísimo rey, en un plazo de nueve días.

Una novena no era demasiado tiempo para poner en orden mis asuntos. No tenía idea de lo que el Concilio podría implicar: ¿debería quedarme en Vindir un día o dos, una cuaderna, una estación completa, hasta que el rey dispusiese? ¿Quién pagaría mis gastos allá? ¿Sería cortés siquiera preguntarlo, considerando el alto honor que (a todas luces) se me hacía al invitarme?

En mi vida había leído una proclama de tal presunción, tan alta que rayaba en el ridículo. Nuevamente mi falta de roce con la política de la corte jugaba en mi contra: no sólo me paralizaba la sorpresa, sino que no tenía manera de juzgar si aquella invitación era una trampa o sólo un signo de que el rey se encontraba aburrido. (Los autócratas sin nada para hacer se vuelven peligrosos: eso sí lo sabía.)

Le pedí a Imtet que cenara conmigo esa noche, para tener alguien con quien charlar. Después de comer le leí el mensaje. Aunque ignorante de la Escritura, Imtet era sagaz y no tuvo dificultad en entender de qué se trataba el asunto.

—Maestro, el rey quiere que le digan qué está bien y qué está mal. Y que esté bien lo que él hace y mal lo que hacen los que se le oponen. ¿No crees eso?

—Es razonable pensarlo —dije—, pero ¿para qué? ¿Acaso no tiene ya bien sujetos a todos los Guardianes?

—Ah, pero ¿quién los escucha?

—No entiendo qué quieres decir, Imtet.

—Quiero decir, maestro, que nadie escucha a los Guardianes; la gente sólo les teme, y mucho menos desde que se cerraron los tribunales sacros. La gente tampoco escucha a los maestros, salvo los niños, que están obligados a escuchar… con perdón.

—Estás perdonado. ¿Y eso qué tiene que ver?

—Maestro, pienso que el rey quiere unas Escrituras sencillas, que cualquiera pueda entender, para poder metérselas en la cabeza a las personas mayores. El viejo rey Zri’aq, según recuerdo, tenía sus predicadores públicos. Cuando yo vivía a media hora de Aramphar solían aparecer en mi pueblo; en la ciudad pululaban. Yo era muy pequeño para entender todo lo que decían, pero aún puedo repetir de memoria algunas cosas que ellos enseñaban.

La intuición de Imtet me sorprendió. El plan de Zranek-xai resultó ser precisamente ése y poco más. Pero no me adelantaré a los hechos.

Al día siguiente marché a la ciudad. Xalxen había dejado de ser camarlengo de la Escuela; tenía algún empleo misterioso e indefinido en el cuerpo de funcionarios reales que lo mantenía siempre ocupado. Su despacho era como un cruce de caminos para rumores de todo tipo, como es natural, y nuestra larga familiaridad (no la llamaré amistad) me permitía estar al tanto de ellos. Le pregunté a Xalxen, pues, qué estaba ocurriendo.

—Mira, Dmiyo, es difícil saberlo con seguridad, pero no debes preocuparte por los detalles logísticos. El rey tiene preparada una gran recepción, durante la cual tendrás que hablar con mucha gente que no sabe de nada salvo de intrigas cortesanas, me temo, pero eso es todo. Se te pagarán viáticos, podrás alojarte en Vindir con comodidad y hasta leer los manuscritos de la Biblioteca de la Sacra Escuela allí. ¿Eso te gusta, no?

—Parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cuánto tiempo durará esto? Tengo alumnos, y además mis tierras no se atenderán solas.

—Entiendo que tienes un esclavo muy eficiente.

—Es un sirviente libre, y muy prudente, pero no un administrador —repliqué, comenzando a molestarme.